2020年12月25日,最高人民法院审判委员会会议通过《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》,该司法解释于2021年1月1日起施行。该解释第二十一条对主从合同的管辖问题再次进行了明确,那么当主从合同管辖不一致时,对于主从合同管辖方式的确定是否有变化?本文将进行简要概述。

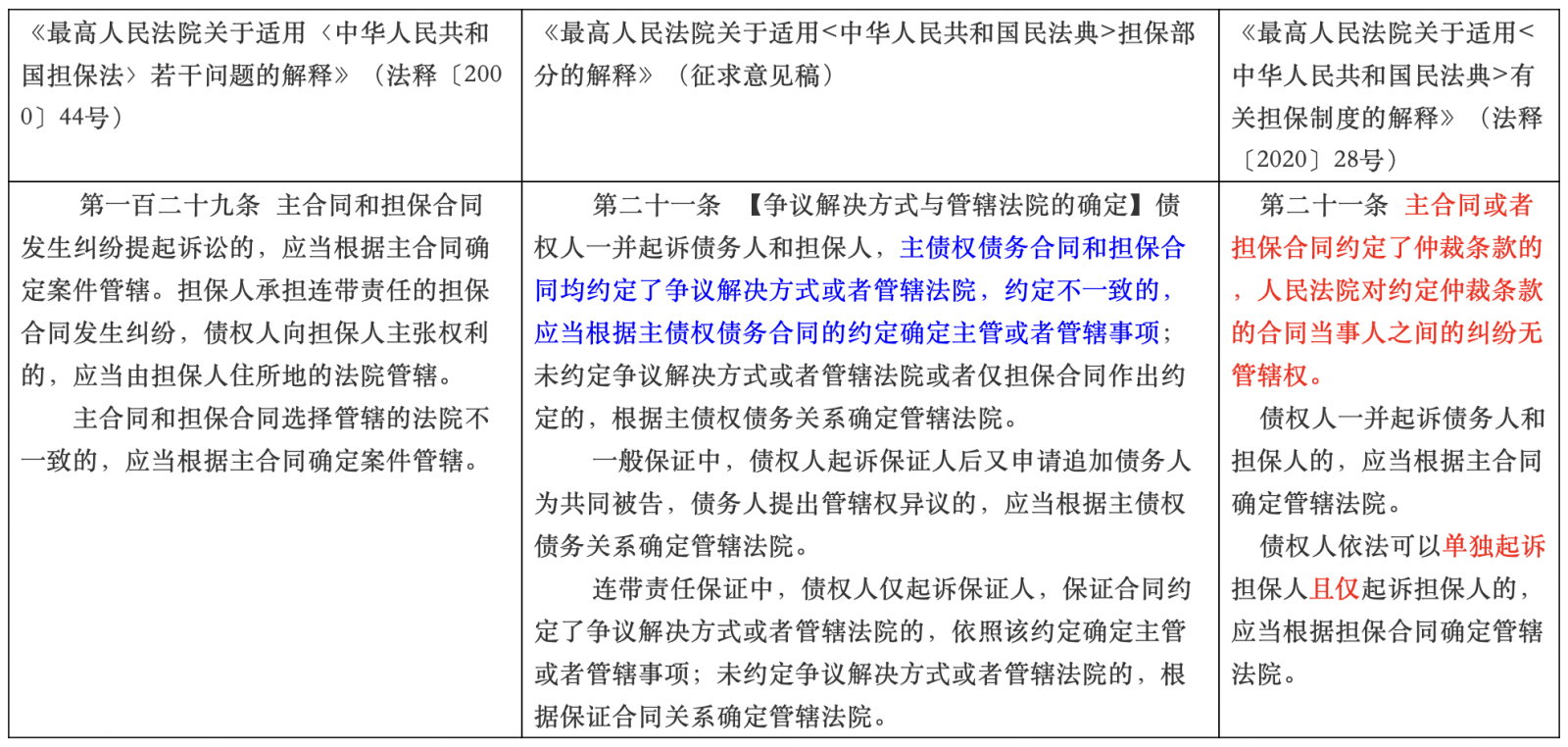

原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》(法释〔2000〕44号)、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>担保部分的解释》(征求意见稿)和现行《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》(法释〔2020〕28号)关于主从合同确定管辖方式的规定如下:

从上诉规定可以看出,在诉讼案件中,如果债权人一并就与债务人签订的主合同和担保人签订的从合同提起诉讼,仍然应当根据主合同的约定确定管辖。但如果主合同约定由仲裁机构管辖,而作为从合同的担保合同没有约定、或者约定由法院管辖、或者约定由其他仲裁机构管辖,以及主合同约定由法院管辖而作为从合同的担保合同约定由仲裁机构管辖的情况下,债权人能否直接依据主合同确定主管机构或管辖方式?

笔者注意到,最高院曾在制定《仲裁法》司法解释的征求意见稿中规定“人民法院或者仲裁委员会受理主合同纠纷,当事人同时向连带责任保证人主张权利的,人民法院或者仲裁委员会可以一并审理。主合同和连带责任保证约定有不同的仲裁委员会的,债权人向债务人和保证人主张权利的,先受理的仲裁委员会依当事人申请可以一并仲裁”,但是最终施行的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》删除了该条款。同样的,本次《担保制度司法解释(征求意见稿)》中曾提出“应当根据主债权债务合同的约定确定主管或者管辖事项”,但又在最终《担保制度司法解释》中删除了该条款,对于诉讼与仲裁管辖问题的观点又回到了最初的观点上,且最高院在该条解释中甚至直接明确,主合同或者担保合同约定了仲裁条款的,人民法院对约定仲裁条款的合同当事人之间的纠纷无管辖权。可以看出,人民法院对案件的管辖依然秉持“诉讼归诉讼,仲裁归仲裁”的大原则,《担保制度解释》第二十一条关于从合同根据主合同确定管辖的规定仍然只适用于一种情形,即:因主合同和担保合同发生的纠纷均属人民法院主管,在其他情形下,均不能适用该规定。

因此,各位当事人在签署合同时仍应注意:对主从合同、关联合同、连续性发生的合同,尽可能统一管辖或在从合同、关联合同、连续性发生的合同中明确约定解决争议适用主合同管辖条款,且在主合同中明确、单独列明该合同项下解决争议条款适用于从合同、关联合同以及期限内连续性发生的合同,从而避免争议发生时的管辖障碍以及因此额外增加诉讼成本。

胡可律师

胡可律师,毕业于西南政法大学,民商法学学士,曾就职于中国广州仲裁委员会、广东南粤银行股份有限公司。自参加工作以来,办理大量合同纠纷类案件,熟悉仲裁规则及程序,了解仲裁案件的实务操作,尤其擅长金融不良资产催收及处置类案件。